敷地の地盤調査&液状化判定を見学してきました!

こんにちは。構造設計担当、日下部です。

先日、加西市の建築予定地で地盤調査と液状化判定の調査を見学してきました。

◆ 調査はこんな流れで進みます

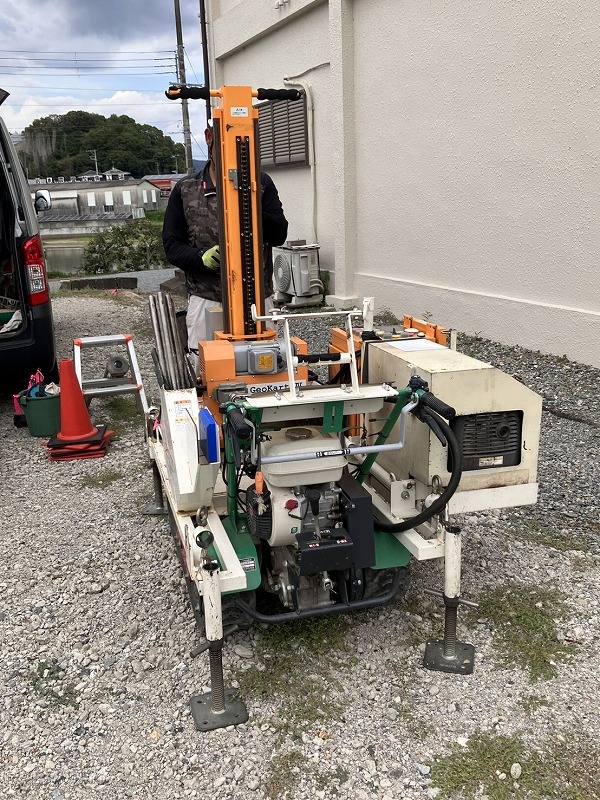

まずは、スクリューウェイト貫入試験(SWS試験)

機材を敷地の数カ所に移動しながら、地盤の硬さ、締まり具合を測定していきます。

機材から細いロッド(鉄の棒)を地面に差し込み、回転させながら地中の固さを数値化していきます。

ロッドは一定の圧で地中に挿入していくんですが、

硬い石などに当たって一定の力で進まなければ、そこで止まってしまします。

その下に軟弱層が存在する場合もあるので、槌を使用して、ある程度人力で打ち込む対応も行います。

SWS調査は、大体、建物の四隅の位置で行いますが、

SWS調査の後、機器は同じものを使用して敷地中央部で、

スクリュードライバーサウンディング試験(SDS試験)を行います。

このSDS試験で、トルク値などを計測し、

後から解析により土質(砂質土なのか?粘質土なのか?)を推定していきます。

◆ 液状化判定のポイントもチェック

調査員さんによると、液状化の判定には

• 地下水位の深さ

• 土の種類(砂質土かどうか)

• 測定で得られるN値

などが重要になるそうです。

実際に現場で地下水位を測定している様子も見ることができました。

水位を測定する棒を差し込み、水位が安定するまで、20分くらい待ちます。

こちらの土地は、全く水位が高くないだろうと予想していた通り、

測定棒も全く濡れていませんでした。

液状化のリスクが全くないという事なので、施主様にとっては、喜ばしい結果です!

調査自体は半日ほどで終わり、数日後には詳細な調査結果が届く予定です。

これらのデータをもとに、地盤改良が必要かどうかや、液状化のリスクをしっかり判断していきます。

家を建てる前のとても大事な工程だと、改めて実感しました!

今回の見学を通して、普段はなかなか見えない「家づくりの裏側」に触れることができました。

今後も調査結果や地盤改良の様子などをご紹介していきます!